Читальный зал

Рекомендуем

Новости редактора

Дела давно минувших дней...

Дела давно минувших дней

Беседы с внуком. Часть VIII

(Адрес для переписки: Париж, банк Ротшильда, А.И. Герцену)

М.В. Швецов (Пермь)

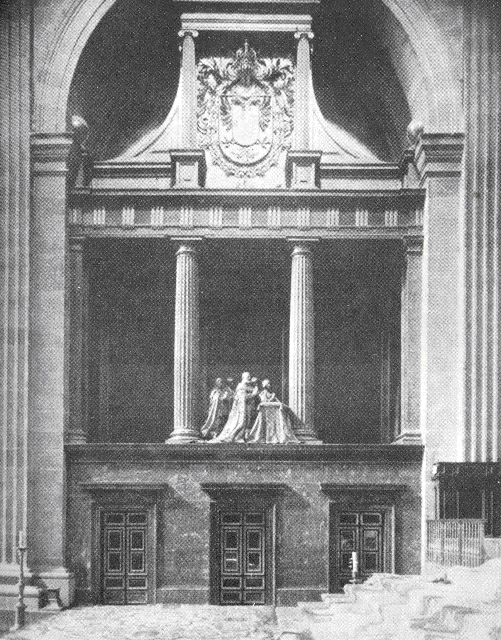

При повторном просмотре книги [358*] вдруг увидел то, на что редакторы явно не хотели обратить внимание читателя (стр. 115). Это некий рисунок с гравированного портрета правителя ацтеков Мотекусомы с двуглавым орлом на головном уборе! Я подпрыгнул со стула от волнения. Что это? Отражение последствий пребывания Колумба или Кортеса в Новой Испании? Как бы то ни было, псевдоисторикам явно не выгоден такой факт, потому что это герб Великой Русской Империи! Точно так же редакторы замаскировали двуглавого орла [56*] на гробнице Филиппа II, противника Реформации, сына Карла V, в Эскориале.

Продолжать далее было просто невозможно – от избытка волнения.

1 января, воскресенье, 2017 год, утро

Не буду пока трогать праздничных событий, а продолжу рассказ про Кортеса & Co.Вернёмся к химерической фигуре Карла V. Про него знают почти все. Ещё бы! Император!..

Только про его «реальные» подвиги мало кому известно. Он как «неуловимый» Джо из анекдота или «свадебный генерал». Его вечно нигде невозможно застать, он всегда на пути куда-то (часто это секрет для самих историков, придумывавших его жития). Всё вокруг совершается его именем, но самого и след простыл. Учёные заговорщики времён Реформации, отмечающей нынче своё 500- летие (!), придумали ему даже смерть жены [358*, с. 191] в родах (!), чтобы объяснить, почему он так надолго куда-то удаляется и не желает лицезреть своих верноподданнейших чад. В общем, неудачно скроенный фантом, под которым, на самом деле, надо понимать реальную личность Ивана Грозного [33*,с. 331].

Наш подлинный герой мексиканской конкисты всё пишет и пишет этому Карлу V, а тот всё думает и думает, отвечать или нет, избегает встреч, когда сам Кортес прибыл в Испанию для решения своей судьбы. Лишь случай помогает свиданию с императором, но звезда конкистадора уже закатилась. И вот как выглядят жалкие потуги историков вдохнуть жизнь «конкретными» деяниями в фантом Карла V [358*]: « с. 192-193. Между тем император не спешил возвращаться в Испанию. Потопив в крови восстание во Фландрии, он вдохновился на новые подвиги и вознамерился взять Алжир, где окопались берберские пираты. … Однако Европу изумило решение императора лично возглавить экспедицию. Карл V военными талантами не блистал, да и не рвался на поле брани, что не помешало ему стать самым могущественным королём христианского мира, - и с чего это вдруг на подвиги потянуло?.. На Алжир Карл V двинулся во главе гигантской армады из четырёхсот пятидесяти боевых кораблей и шестидесяти пяти галер, принявших на борт двадцать четыре тысячи испанских, итальянских и немецких солдат…

Полвека спустя сын Карла V, Филипп II, скажет после гибели «Непобедимой Армады»: «Нельзя воевать против стихий». … Едва флотилия вышла в море, как попала в жестокую бурю, трепавшую корабли три дня. Император с итальянскими и немецкими солдатами всё же смог высадиться, а отставшим испанским кораблям шторм не давал приблизиться к берегу и затопил полтораста судов. Через день, во время страшного ливня,… берберы совершили отчаянно смелую вылазку из осаждённого Алжира, опрокинули итальянцев и чуть было не добрались до Карла V, которого спасла от позорного плена лишь стойкость немецких ландскнехтов. Император был обескуражен, подавлен: всё складывалось совсем не по сюжетам его любимых рыцарских романов.

Испанские войска смогли, наконец, высадиться. Несмотря на все потери, Карл V ещё располагал значительными силами – но чего стоит армия, если дух главнокомандующего сломлен? Кортес передал императору, что готов лично возглавит штурмовой отряд испанских солдат. И думается, случись оно так, берберам пришлось бы туго. … Король обещал поразмыслить над этим предложением, после чего созвал военный совет, куда и не подумал позвать завоевателя Мексики. Придворные шаркуны чутко уловили настроение императора и единодушно решили возвращаться домой».

ТЕМ ГРАНДИОЗНЕЕ ЕЁ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

А.А. Зиновьев

Попутно укажу и на некоторые возможные следы подлинной ордынской истории по книге [358*] и не только. Известно, что после закрепления на Атлантическом побережье в Мексике, Кортес отправляет разные экспедиции на запад континента, одна из которых, якобы, в 1523 году, основывает у Тихого океана город Колима (с. 149), как он пишется теперь с учётом всех взаимопереводов и транскрипций. А что, если название его происходит от русской реки Колыма, откуда эта экспедиция, как и сам Кортес, вполне могли достичь Америки?

Здесь хотелось бы поговорить о месте и роли столичных поселений в истории конкисты и человечества вообще. Вот что пишется в штудируемой нами книге [358*]: «с. 144. Что касается Теночтитлана, то в сознании мексиканских индейцев, даже жителей отдалённых территорий и врагов ацтеков, этот город воспринимался как Центр, средоточие силы и богатства (моё выделение курсивом); поэтому – интуитивно понял Кортес – новая столица должна вырасти на месте бывшего Теночтитлана. Негоже оставлять пустоту на месте бывшего центра, который станет зияющим символом памяти и сопротивления; надо закрыть это надгробие бурлящей жизненностью. Не исключено, что наш герой был движим также тайным чувством вины за разрушение «прекраснейшего города в мире» - её искуплением станет создание, по его словам, “самого благородного и густонаселённого города в мире и с самыми большими зданиями”».

Так оказывается у людей, что даже в ходе войн и реформаций столицы не стираются с лона земли, а конкистадоры всех времён любят называть вновь обретённые земли родными именами: Испания переселилась в Америку и стала Новой Испанией, Йорк – Нью-Йорком, Каир – Новым Каиром, Гардарики – Новгородом и т. д. Конечно, столицы могут переезжать с места на место, но это не обязательно неизбежная государственная деятельность, а, прежде всего, активность чиновников: чтоб им меньше страдать от перенаселения, автомобильных пробок, вредной окружающей среды и пр. Так, столичная Алма-Ата перебралась в Астану, Рио-де-Жанейро – в Бразилию. В диаде Москва-Петербург было с точностью до наоборот: чтоб больше страдать народу от болотной вони и лихорадки, нехватки рабочих рук и близости границ. Но Москва выстояла, несмотря на вековую обречённость запустению, разрушению, пожарам и ненависти временщиков.

Величие бывших столиц, несмотря на снижение их политической роли, никто не может отнять. Белград разрушался врагами 26 раз за свою историю (воспроизвожу по памяти из газеты «Неделя» советских времён). Но продолжал быть главным городом. После чудовищного землетрясения XVIII века в День Всех Святых с многотысячными жертвами и разрушениями столица Португалии Лиссабон осталась там, где и была. В своё время это послужило обоснованием для Вольтера в его утверждении, что Всевышний вовсе не добр, если допустил подобные катаклизмы [167].

Столицы, если они не фантомные, непременно будут возрождаться. Ну, не мог существовать Древний Вавилон библейской истории на кучке сегодняшних камней. Не могла существовать и Великая Пермь на месте теперешнего поселения Чердынь. Существуют распространённые выдумки историков (позабывших истоки событий) на этот счёт. Вроде, сам И. Грозный нарёк Великую Пермь на Урале городом. Не мог! Великая Пермь уже была в Европе, а леса и болота, глухие даже сегодня, называть Великими ему явно было излишним. Но вполне мог бы назвать Новой Пермью – значит, те самые историки романовских времён и осуществили подделку документов: ведь надо было всю разрушенную Реформацией Великую Русскую Империю, включавшую в себя все открытые территории Америки, Азии и Европы, втиснуть (на бумаге) в рамки меньшие, чем 1/6 суши.

Кстати, вот строки из книги Кофмана: «с. 152. Лишь через год после завоевания Теночтитлана Кортес решился вновь напомнить монарху о себе – отсрочка была связана с необходимостью набрать как можно больше золота. Кинта получилась внушительная: около 250 кг золота и восемь тонн серебра; а к слиткам Кортес прибавил ценнейшие произведения ацтекского искусства, представителей мексиканской флоры и фауны, а также всякие раритеты, в том числе «кости ранее обитавших здесь великанов». Загрузили этим добром три корабля, и с ними Кортес отправил ко двору королевского казначея, капитанов Алонсо де Авилу и Антонио де Киньонеса. Та миссия оказалась неудачной – два корабля с самыми ценными грузами были захвачены французским корсаром и достались французскому королю».

Акция Франциска I по ограблению экспедиции Кортеса и была одним из первых этапов открытой борьбы с Великой Русской Империей.

Кофман называет имя и происхождение командира корабля «Виктория» из Первой кругосветной экспедиции, руководимой португальцем Магелланом. Это баск Эль Кано. Но баски – тоже подданные Великой Русской Империи; их язык в основе – ордынский [132], хотя этот факт пытаются скрыть лингвисты, лжеисторики и иже с ними. Думается, имя баска и португальца всё же вымышленные, собирательные. За прозванием Эль Кано явно слышится слово Хан, а за Магелланом – имя Магог.

Если Испания – вассал Московии, то могла ли крохотная Португалия оставаться независимой державой? Едва ли, но если и находилась в подчинении, то по отношении к Константинополю. В слове «Португалия» ФН видят производное от слова «Порта» (Блистательная), имевшей союзнические связи с Ханами. Кстати, раздел мира между так называемыми Испанией и Португалией производил ордынский папа Александр VI Борджиа [12*, с. 28].

А вот Стефан Цвейг капитаном победоносного корабля обозначил Луиса де Мендосу [361*]. Но это лишь в начале Первого кругосветного путешествия, пока тому не захотелось взбунтоваться против Магеллана. В ходе подавления мятежа на эскадре Мендоса был убит. Как бы то ни было, все вновь открытые земли преподнесены в дар Карлу V, который проявил невиданную ни до, ни после прыть при организации кругосветной экспедиции. Цвейг позволяет пролить свет на неуместное (хотя умышленное) замечание Кофмана о том, что кости обитавших в Америке «великанов», переправленных Карлу V, принадлежали «доисторическим животным». Вот что пишет Цвейг [361*], используя записи участников морского похода: «с.584-585. Однажды утром на прибрежном холме показывается какая-то странная фигура – человек, в котором они поначалу не признают себе подобного, ибо в первую минуту испуга и изумления он кажется им вдвое выше обычного человеческого роста. «Рост его вдвое превосходил человеческий», - пишет о нём Пётр Ангиерский, а Пигафетта подтверждает его свидетельство словами: «Этот человек отличался таким гигантским ростом, что мы едва достигали ему до пояса. Был он хорошо сложён, лицо у него было широкое, размалёванное красными полосами; вокруг глаз нарисованы жёлтые круги, а на щеках – два пятна в виде сердца. Короткие волосы выбелены, одежда состояла из искусно сшитых шкур какого-то животного». Особенно дивились испанцы невероятно большим ногам этого исполинского человекообразного чудища, в честь этого «великоногого» - «patagao» - они стали называть туземцев патагонцами, а их страну – Патагонией. … Когда Магеллан вдобавок дарит ему две-три погремушки, то спешит привести ещё несколько великанов и даже великанш».

5 января, четверг, 2017 год

Родинка моя,

Заварил же я тебе кашу с этими конкистадорами! Сам не ожидал. Но всё же пора и доварить её до конца, забыв об отдыхе (ничегонеделании), чтоб ты с удовольствием употребил её хоть лет через десять.

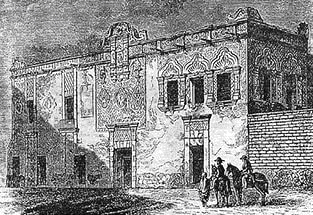

Итак, наш Кортес одержал все мыслимые и немыслимые победы в Мексике. Крепко там обосновался, даже построил себе несколько домов, не из жадности, а оттого, что чиновники новой вице-королевской администрации, прикрываясь законностью, сумели ограбить даже национального героя. Первым в его владении был такой.

И снова видим знакомую нам деланную небрежность гравёра и художника. Но и тут можно разглядеть над оконными проёмами украшения виде ракушек, сходных с таковыми на фасаде Коптского музея в Каире и закомарами Архангельского собора в Москве.

История – это исследовательский поиск истоков, а не сладкие гимны монархам и вождям – иначе из науки она превращается (и превратилась давно) в идеологию, а политический режим – в оккупационный.

В книге Кофмана есть репродукция прекрасного портрета с гербом Кортеса, который сюда я забрал из Интернета.

Но автор слеп и не желает обсуждать ни двуглавого орла, ни многажды тиражированную царскую лепестковую корону. Ведь даже ты уже понимаешь, что это знаки принадлежности к императору Московитов. А профессор Кофман, видно, из тех самых «доцентов», ставших известными благодаря фильму Гайдая.

Печальна посмертная участь останков Кортеса. В течение десятков лет их, якобы, перемещали из одного места в другое, даже прятали от вандалов, разгромивших его надгробье. Но именно в этом можно увидеть не перипетии истории, а многократные попытки сторонников фальшивой версии истории (читай: Реформации) переписать даты его жизни и смерти. Зачем? Чтоб никто не догадался о том, что это и был наш Ермак. Кое-что получилось. Так они решили. В противном случае, останки героя могли бы исчезнуть, как, например, тело Магеллана.

Напоследок покажу тебе, как знание ФН легко и просто позволяет решать не только загадки истории, не оставившей письменных или иных свидетельств, но и преодолевать домыслы всё тех же «доцентов» от суррогатной науки. Вот цитата из известного издания [362*]: «с. 224. До недавнего времени считалось аксиомой, что табак в Старый Свет завезли из Америки испанцы в самом конце XV в. Но в 1970-х гг. французские учёные, выполнив исследование мумии фараона Рамсеса II (1290 –1224 гг. до х.э.), обнаружили в ней табак. Эта сенсационная находка позволяет сделать вывод о ранних (XIII в. до х.э.) контактах древних египтян с аборигенами Нового Света, так как растение это американского происхождения».

Из таких заблуждений можно прийти не к истине, а к другому заблуждению, например: обнаруженные частицы табака выкрадены в Америке инопланетянами и преподнесены в дар фараону. Для лжеучёных это проще и прибыльнее – лишь бы не знать и не слышать ничего об открытиях Фоменко и Носовского.

Мы с тобой уже знаем, что «древне» - египетская культура – это, на самом деле, Средневековье. Поэтому «фараоны» (т.е. русские князья-ханы при жизни, ставшие фараонами после смерти), действительно, получили табак из Америки. Если признать это (доказательств более, чем достаточно), тогда продукты «титанической» мыслительной деятельности «доцентов» от науки становятся просто излишними без обсуждения. Жаль их бумаги и своего времени.

НЕ В МОМЕНТ ЕГО СВЕРЕШЕНИЯ, А ЛИШЬ ТОГДА,

КОГДА СТАНОВИТСЯ ДОСТОЯНИЕМ ПОТОМСТВА

Ст. Цвейг

12 января, четверг, 2017 год

Солнышко моё,

Какое удовольствие снова водить тебя в гимназию! Но ты так наотдыхался из-за каникул, что даже забыл, что вечером вчера нам с тобой надо было туда. Но пошёл с удовольствием, а после уроков в темноте забирался на гигантскую горку из снега возле гимназии (4 метра высотой) и кричал оттуда сверху: «Я властелин мира! Ой, какая красота!» А я ходил вокруг и умилялся твоей радости и умению выражать эмоции.

За новогодние праздники ты получил два конструктора самолётов LEGO и за полчаса собрал каждый из них. То же сделал и с модельками, которые были подарены мною Лёве. Ты умница и золотко! И хитрюлька, как и я в детстве! Так хорошо с тобой.

Как ты понял уже, я много работал в эти каникулы над нашими «Беседами». Это был интеллектуальный диалог. Пора снова поговорить о человеческом. В тебе уже сейчас просыпаются черты души-человека, а не робота-полуфабриката. Но именно превращение в роботов грозит вашему поколению, вкусившему с пелёнок компьютерных чудес. У детей, лишённых материнского молока, теперь есть иная, интеллектуальная пища. Защитники суррогатного «питания» (они же скрытые или явные торгаши гаджетами и телефонами) скажут: пусть будет хоть такая радость! Но то, что приходит в пелёнки вместо молока (откуда ему взяться, если 30-50% детей появляются после кесарева сечения у матери), с годами станет бичом. Я тебе уже писал ранее, что на Западе ещё более полувека назад начали осознавать, что человечество приобретает шизоидные черты (в отличие от истерических, неврастенических и пр.). Теперь не только великим мыслителям, таким как А. Зиновьев [363*] ясно, что сегодняшнее направление, выбранное цивилизацией, - это путь к обезличиванию человека, превращению его существования в пустое времяпожирание. Это же обрекает людей на одиночество среди себе подобных. Такой вывод сделал и я ещё в далёком 1996 году, назвав это одиночество шизофренией («Госпожа тюрьмы» - см. сайты www.rustarts.ru и www.koob.ru). Но мою статью, направленную в так называемый «Независимый психиатрический журнал» тогда отвергли. Независимость тех журналистов оказалась иллюзией, которую они мне внушили на некоторое время. Но они же выказали свою приверженность служению другим олигархам психиатрии (недружественным человечеству) и не выдержали бремени общения со свободным исследователем, ринувшемся имплицитно заявить: те и прочие лидеры мировой психиатрии – всего лишь «голые короли». В результате для меня и моей работы всё получилось по известному другим сценарию [363*]: «с. 79. Моё сочинение разгромили не потому, что оно было плохое…, а потому, что я нарушил неписаные нормы на этот счёт. … Я стремился к истине как таковой, не считаясь с официальной и общепринятой идеологической концепцией нашего общества – я нарушил одно из важнейших табу нашей эпохи».

Реальная жизнь всё же притянула за собой упирающуюся научную бригаду. Два-три года назад уже и доценты, профессора стали открыто говорить, что в местах лишения свободы их обитатели страдают шизофренией. Чтоб обыватель ничего не понял и не забунтовал, её обозвали таинственно-ругательным биполярным аффективным расстройством (в сокращении БАР). Но что-то не видно и не слышно ставших вдруг просвещёнными специалистов, пожелавших в своих трудах сослаться на исследователя, который назвал вещи своими именами и не просит от них награды. Вероятно, чужая человеческая скромность помогает умолкнуть собственному стыду. В любом случае, взывать к ним, олигархам, с моих скромных позиций рядового психотерапевта (спасибо, хоть с работы не выгнали, где я могу ещё помогать людям, попавшим в тупик из-за последствий развития той самой научной цивилизации) бессмысленно. Бесполезно и драться. Тем более, мои духовные наставники, Лао-цзы и А. Лоуэн учили этому. Последний их них писал: «Борьба и радость несовместимы!» Но я могу радоваться сам и сегодня, учу этому своих пациентов и внуков. Последним же завещаю добиваться ясности (не через борьбу, а взаимодействие) в вопросах утверждения моего приоритета в установлении фактора изоляции человека как причины развития шизофрении. Даже если тайная государственная власть над медициной и не позволит специалистам признать мой приоритет, будет не очень страшно: главное – говорить и обсуждать эту тему (хоть в Интернете), держать на поверхности. Уже это будет работать на дело защиты от психических болезней и сумасшедшей роботизации в новом веке, когда с человеком может происходить развитие с печальными последствиями. Недаром А. Зиновьев называл XX столетие «последним человеческим веком» [363*].

Моё сочинение «Госпожа тюрьмы» вышло в Интернет в 2011 году. В том числе и на сайте Проза.ру (обозначено в списке среди моих прочих работ лишь символом ***), где ему был присвоен соответствующий номер с указанием времени регистрации [www.proza.ru/2011/06/06/661]. Оно увенчалось такой радостной мыслью: «

Читать предыдущие Беседы с внуком I II III IV V VI VII части.